গঙ্গা

নদীর সাথে আমার পরিচয় হতে বোধকরি ভূগোল বইয়ের প্রয়োজন পড়েনি। বাঙালি হিন্দু পরিবারে জন্মের পর থেকেই

কাউকে গঙ্গাজলের সাথে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়না। তারপরে এলো স্কুল জীবন ও পাঠ্যক্রমে

ভূগোল নামক বই। জানা গেল

হিমালয়ের গোমুখ গুহা (যা নাকি গরুর মুখের মত) থেকে গঙ্গা নদীর সৃষ্টি হয়ে প্রয়াগে

যমুনা ও সরস্বতীর সাথে মিলিত হয়ে মালদহের কাছে এসে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নামে

মেঘনায় মিলিত হয়ে সাগরে মিশেছে। অপরটি ভাগীরথী (ভাগীরথী-হুগলি) নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে

দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এখান থেকেই মনে বাসা বেঁধেছিল একটা ঈর্ষার, আর সেটা থেকেই অসন্তোষের। এরকম হওয়ার কারণটা বড় অদ্ভুত হলেও

একেবারে অবাস্তব নয়। গঙ্গা নদীর মূল শাখাটা কেন বাংলাদেশের

চলে গেল ? কেন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হলো না !

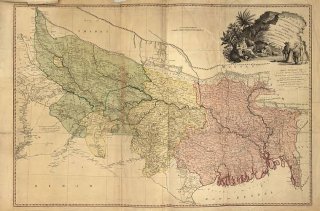

পদ্মা কে মূল শাখা ভাবার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। মানচিত্র দেখলেই পরিষ্কার দেখা যায় পদ্মার আকার ভাগীরথীর তুলনায় অনেক বড়। তাই কষ্ট হলেও মনে এই ধারণায় তৈরি হয় যে - আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী যে গঙ্গা জলে পবিত্র হই সেটা আসলে মূল নদীর জল নয়। শুধু আমি কেন অনেকেই পদ্মাকে মূল গঙ্গা মনে করেন বলেই আমার মনে হয়। আর এই মনে হওয়ার থেকেই আজকের এই লেখা।

পদ্মা কখনোই গঙ্গার মূল শাখা হতে পারে না। এটা কোন ঈর্ষা থেকে বলা হচ্ছে না। এই কথার পিছনে যথেষ্ট ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের সার্ভে মানচিত্রে যদিওবা পদ্মাকে গঙ্গা বলে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই তথ্য যে ভুল, তার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায়।

“কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।

গৌড়ের নিকট গঙ্গা মিলিলা আসিয়া ।।

পদ্ম নামে এক মুনি পূর্ব্ব মুখে যায়।

ভগীরথ বলে গঙ্গাপশ্চাদে গড়াই।।

যোর হাত করিয়া বলেন ভগীরথ।

পূর্ব্বদিকে যাইতে আমার নাহি পথ।।

পদ্মমুনি লয়ে গেলো নাম পদ্মাবতী।

ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী।।

শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।

মুক্তিপদ যেন নাহি হয় তোর নীরে।।”

- কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ, আদিকাণ্ড

এখানেও কিন্তু পদ্মার সাথে না, ভাগীরথীর সাথে গঙ্গা কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন প্রাচীন লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে প্রাচীনকালে পদ্মা নদীর বর্তমানের মতো আকার ছিল না, এমনকি এই নদীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

আরও পড়ুন - সিপাহী পীর – জমাদার সাহেব মামুদ জাফর

“আসমুদ্রাতু বৈ পূর্ব্বদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।

তোয়োরেবন্তরং গির্য্যরায্যাবর্ততং বিদুর্বুধাঃ।।”

মনুসংহিতার এই অংশে দেখা যায় মনু আর্যাবর্তের পূর্ব সীমায় সমুদ্র নির্দেশ করেছেন। বাস্তবে বর্তমান সময়ে কিন্তু আর্যাবর্তের পূর্ব সীমায় সমুদ্র নেই। এর থেকে ধারণা করা যায় যে সে সময়ে পূর্ববঙ্গ সমুদ্রের নিচে ছিল। এমনকি ভূতত্ত্ববিদ Sir Charles Lyell তার Principle of Geology বইতে বলেছেন, অতি প্রাচীন কালে পূর্ববঙ্গ সমুদ্রের নিচে ছিল। কালক্রমে গঙ্গা ও ব্রম্মপুত্রের বাহিত পলি জমে পূর্ববঙ্গের সৃষ্টি হয়।

এক্ষেত্রে আরও একটি সংশয় থাকতে পারে যে প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গ বলতে ঠিক কোন স্থানকে বোঝানো হতো। আজকের পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের সাথে তার কতটা মিল বা অমিল! প্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গ “উপবঙ্গ” নামে পরিচিত ছিল। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা “দ্বিগবিজয় প্রকাশ” গ্রন্থঃ অনুসারে,

“ভাগীরথ্যা পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ।

পঞ্চ যোজন পরিমিত উপবঙ্গহি ভূমিপ।”

- (দ্বিগবিজয় প্রকাশ)

অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্বদিকে দুই যোজন পরে পাঁচ যোজন পরিমিত এলাকা হলো উপবঙ্গ। তাহলে সুপ্রাচীনকালে পূর্ববঙ্গের অস্তিত্ব যেখানে প্রশ্নচিহ্নের মুখে সেক্ষেত্রে গঙ্গার পূর্ববঙ্গীয় শাখার অস্তিত্বের কথাটাই ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। তথ্য ও যুক্তির বাইরেও খুব সহজ একটি কথাও রয়েছে যা দেখায় যে প্রাচীনকাল থেকেই ভাগীরথী প্রকৃত গঙ্গা, পদ্মা নয়। মনু বলছেন আর্যরা শুধুমাত্র আর্যাবর্তে বসবাস করবে তিনি এও বলেন যে তীর্থযাত্রা ছাড়া বঙ্গদেশে যাওয়া আর্যদের নিষিদ্ধ। তীর্থযাত্রার মধ্যে বোধকরি গঙ্গাসাগরকেও বোঝানো হয়েছিল। গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল অর্থাৎ গঙ্গাসাগর ভাগীরথীর মোহনায় অবস্থিত, পদ্মানদীর মোহনায় নয়।

“এতান দ্বিজাতয় দেশান সংশ্রয়েরণ প্রযত্নতঃ।

শূদ্রাস্তু যস্মিন কস্মিন বা নিবিসেৎ বৃতিকর্ষিতঃ।

আরও পড়ুন -

0 Comments